広告を含みます

「子どもの泣き声がうるさくて耳を塞ぎたくなる」

これ、心が限界を迎えているサインかもしれません。僕も来月1歳になる息子を育てています。

育児は楽しいけれどストレスが溜まってしまう瞬間もありますよね。

心が限界を迎えたまま放置してしまうと、子どもや家族、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

そこでこの記事では、あなたが今限界を迎えていないかのチェックリストをイラスト付きでわかりやすく解説し、解決策や体験談も盛り込んでいます。

この記事を読めば、今の心の状態がわかり、限界を迎える前後での対処法を学ぶことができるので是非最後まで読んでください。

あなたの「限界度」は?セルフ診断チェックリスト

あなたは今どれだけ「限界」?セルフ診断〇×チェックリスト

⏰ 生活リズム系

💭 気持ち・感情系

🧺 行動・日常系

👪 人間関係系

目安:0〜2=様子見(緑)/3〜5=要注意(黄)/6〜10=危険信号(赤)。※医療的診断ではありません。つらさが強い・長引く場合は早めに相談を。

あなたは何個〇が付きましたか?各項目についてイラスト付きで解説していきます。

生活リズム系

「起きた瞬間から疲れている」「夜泣きや授乳でまともに睡眠が取れていない」

睡眠を満足に取れないと心と体に大きな負担がかかってしまいます。

でも、「夜泣きには対応しなきゃいけないし、しょうがないでしょ」と思いますよね。

確かにまともに睡眠をとるのは難しいです。しかし、しょうがないで放っておくと心も体も蝕まれてしまいます。

ここで真っ先に思いつくのが【子どもを預ける】という選択肢ですよね。

とてもいい案だと思いますが抵抗がある方もいるのではないでしょうか?

実は他にも方法はあるんです。

- 旦那さん、奥さんと相談して「最低何時間寝る」か決めて交代制にする

- 昼間の仮眠を大事にする

- 夜中の授乳をミルクに切り替えて、完全に任せる

- 週末だけでも交代で夜の育児をする

日中どちらかが仕事があると、気を使って夜中の育児は頼みにくいですよね。

そういった場合は、次の日が休みの時だけでも変わって貰ってゆっくり休めるような仕組みを作れば精神的に少し安定してきます。

気持ち・感情系

急に泣き出して原因もわからないし、全然泣き止まない。そういうときってこっちも泣きたくなってきますよね。特に限界が近い人は、何もないのに急に涙が出てきたりします。

このような状態は危険です。

心に負担が掛かり過ぎて【無性にイライラ】してしまうなんてことも。

親がイライラしているとミラーニューロンの力で、子どももイライラしたり不安になったりしてしまいます。

そんな時は自分にあった心のケア方法をいくつか試してみましょう。

例えば

- アロマやキャンドルの香りを楽しむ

- 深呼吸やストレッチ

- 音楽を聴く

この他にもあなたにあったリラックス方法があると思うので手あたり次第試してみてはいかがでしょうか。

行動・日常系

やらなくてはいけないことがたまってきているのに、行動できない。

限界が近づいてくると、体が動かなくなってしまいます。

「気づけばボーっとして一点を見つめている」「最近よく一人になりたいなぁと思う」なんてのも相当心が病んでいる証拠です。

僕もよくボーっと自分の世界に入ってしまうし、一人の時間は嬉しかったりするのですが病んでいるわけではないと思います。何故かというと、僕はやることはしっかりこなしているというのを1つの判断基準として自分を客観視した時に大丈夫そうだなと判断しました。

それでもストレスが溜まってしまう時はありますよね。例えば「妻にルールを押し付けられて、自分の自由がないと感じる」夫婦でぶつかってしまうのは当然です。

感情的になってぶつかるのではなく、軽く言葉に出して伝えてみるとバランスが整えやすくなりますよ。

人間関係系

「パートナーや家族がなにもわかってくれない!」なんて思っちゃうことありますよね。

この気持ちが激しくなりすぎると心を蝕む原因にもなり得ます。

仮に、耐えきれないほどのストレスになっている場合、誰かの助けを求めるのが一般的なのですが【迷惑をかけてしまう】と行動にブレーキをかけてしまうケースもあります。

誰にも助けを求めず、自分の中にストレスをため込み続けるとやがて心は限界を迎えてしまいますよね。実際に、育児初期の大きなストレスで夫婦仲が悪くなったり、離婚をするケースも耳にすることがあります。

人間関係でのストレスを少し和らげる方法👇

- 「ありがとう」と伝える:小さなことでも相手に労いを持てば、相手も【理解されている】と感じる

- 1人時間の確保:5分ずつでいいので、交代で1人時間を作る

- 感情的にならずに思いを伝える:「あなたが悪い」ではなく「こう感じている」と伝える

- タスクの見える化:なんとなく分担していた育児を、しっかり書き出して分担する

- 週1でミーティング:ティータイムでもしながら1週間の振り返りをする

家庭というのは常に人付き合いがあるようなもの、上手に向き合ってストレスを減らしていきましょう。

育児中忙しくて自分のことどころではないのはわかります。

しかし、しょうがないで放置しないで、できる限りケアしていきましょう。

育児で心が限界になる原因とは?

育児中に心が限界になる原因👇

- ワンオペ・共働きの負担

- 睡眠不足・体力の消耗

- 理想の母親像に縛られるプレッシャー

この3つが主な原因です。では、ワンオペや共働きをすぐにやめれば解決かというと、そう簡単に辞められるものでもないですよね。「経済的な問題」や「子どもの預け先の問題」「パートナーも仕事で忙しい」などと問題は山積みです。

小さいことでも工夫して、使える支援はどんどん活用していきましょう。

公的支援から民間サービスまで頼れる窓口はたくさんあります。

心が限界になったママ・パパのリアル体験談

ママAさんのケース

毎晩の夜泣きに悩まされていました。ボロボロの状態で家事をしていると、子どもがまた大声で泣き出します。ふと「もうこんな生活嫌だ」と思い涙が零れてきました。

その時に自分のメンタルが崩壊しかけていることに気づけたのです。

母親に相談したところ、「少し頑張りすぎだ」ということだったので、家事を完璧にこなすのを辞め、子どもが寝ている間は自分も仮眠をとるようにしました。

すると、頭の中もスッキリして【辛い】でいっぱいだった思考がクリアになって子どもと向き合えるようになりました。

パパBさんケース

Bさんの職場は残業が多い職場で、肉体的にも精神的にもストレスが溜まっていました。

家に帰ってからも自分のできる範囲の育児はしていたのですが、妻からは小言を言われ妻のルールで全て行動しなくてはいけない。

「会社でも家でも誰かの指示にしたがっていなきゃいけないのか」と自分の人生が無くなったように感じたそうです。次第に、ちょっとしたことでイライラするようになり、態度に出てしまうこともしばしば。ずっとうつむいている自分に気づいて、心が病んでいると理解し、妻のルールに全て従うのではなく、「一部を自分のルールで動かせてくれ」と提案しました。

自分のやり方で行動し、それがいい結果に結びついたことで自信を取り戻し、イライラすることも減りました。

限界育児を乗り切る3つの方法

育児で限界を感じた時に乗り切る方法👇

- ごはん:メンタル崩壊時の「限界メシ」を考えておく

- 遊び・過ごし方:YouTubeをフル活用

- コミュニケーション:会話は「さしすせそ」で花丸

限界メシとは、「料理なんてしていられない!」というときの非常用のご飯です。

冷凍食品やレトルト、野菜をカットして保存しておくなど、簡単に調理して食べられるようなものを用意しておくといいでしょう。

料理のさしすせそのように会話のさしすせそもあります。

- さ → さすが!

- し → しらなかった!

- す → すごいね!

- せ → センスある!

- そ → そうなんだ!

この短い言葉でも、子どもは喜んでくれます。限界のときは上手いこと返答しようと思うと負担に感じてしまいます。脳の負担を最小限に抑えちゃいましょう。

すぐできるストレス解消法5選

ストレスを溜めこみすぎないためにも、ストレス解消法を知っておいた方がいいです。

すぐにできるストレス解消法👇

- 深呼吸・ストレッチ

- 短時間でも一人時間の確保

- 音楽・アロマ・お風呂

- SNSや日記を書いたりAIに愚痴る

- 甘いもの・お気に入りの飲み物

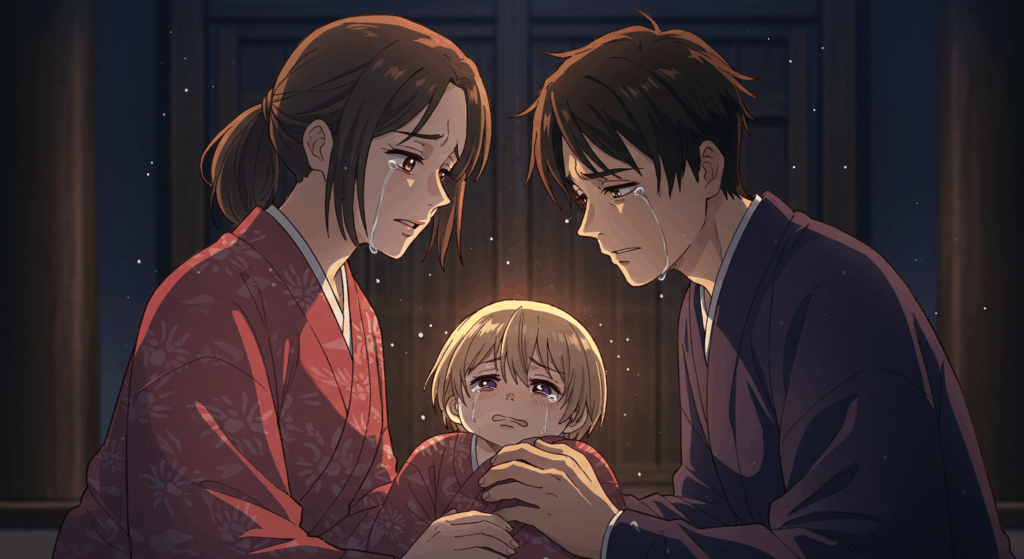

「少しも自分の時間なんて取れないよ」という方は、トイレに入っている数分だけでも自分の時間だと思うようにしましょう。しかし、トイレすら子どもと一緒に行かざるを得ないという状態の方もいますよね。

そういった方は、子どもと居ながらリラックスする方法を考えましょう。

例えば一緒に散歩に出かけたり、子どもが遊んでいるのを見ながらティータイムにするのも気分転換になります。

理想の「お母さん像」をいったん手放そう

理想のお母さんでいようと思うと、心に負担がかかってしまいます。

理想のお母さん像から離れる為には👇

- 「ちゃんとしなきゃ」は辞める

- 周りに頼る

- 自分を責めない

【周りに頼れる人がいない】という方は、支援センターやファミリーサポートに相談してみるといいでしょう。「夜泣きがひどい」「ご飯をこぼす」「子どもに優しくできない」そんな悩みでも相談していいんです。

【関連記事】

専門家・支援機関を頼る方法

「育児の疲れやストレスが溜まりに溜まっている」誰かに話を聞いて欲しい。

そんな時に相談できる場所を知っておくと安心ですよね。

ここでは、専門家や支援機関に相談する方法をまとめます。

育児に関する相談窓口(電話・オンライン・自治体)

全国で使える相談窓口👇

- 0570-064-556(ナビダイヤル)(こころの健康相談統一ダイヤル):育児のストレスやメンタルがやられてしまった時に相談ができる

- 8000(小児救急電話相談):子供が急に体調を壊した時、夜間や休日でも医師や看護師に相談できる

- 児童相談所全国共通ダイヤル「189」:虐待や子どもに関する緊急性のある悩みの時

この番号で、基本的には繋がりますが混雑状況によっては繋がりにくい場合もあるので、体調不良などで緊急性が高い場合は【119】に電話することも検討しましょう。

児童相談所は、「これって虐待になるのかな?」と疑問に思ったり、「ストレスで子どもに手をあげてしまいそう」といった悩みでも相談することができるので、自分と子供の身を守るために使う事ができます。

育児に関する相談窓口(電話・オンライン・自治体)

| 窓口 | 番号 | 相談できる内容 | 受付時間・備考 |

|---|---|---|---|

| こころの健康相談 統一ダイヤル | 0570-064-556 | 気分の落ち込み・不安・イライラなど心の不調全般。発信地の自治体の相談窓口につながる。 | 曜日・時間は自治体で異なる/通話料あり/050のIP電話は不可(各自治体の直通へ)。 |

| 子ども医療電話相談 | #8000 | 夜間・休日の子どもの急な体調について、小児科医や看護師が相談に応じる。 | つながる先・時間は都道府県ごとに設定(多くは夜間中心)。 |

| 児童相談所 虐待対応ダイヤル | 189 | 「虐待かも?」と思った時の通告・相談。親自身の「手をあげそうで怖い」不安も相談可。 | 全国共通・通話料無料/発信地の児童相談所へ接続(一部IP電話は不可)。 |

※緊急時は119(救急)、犯罪や身の危険は110へ。

※自治体の「子育て世代包括支援センター」「地域子育て支援センター」や保健センターの相談は、市区町村の公式サイトから最寄り窓口を確認してください。

心理カウンセリング・地域子育て支援センター

心理カウンセリングや地域子育て支援センターと聞いても「いったいどういうところがあるの?」と思ってしまいますよね。

心理カウンセリング👇

- 心療内科・精神科のカウンセリング:不眠、気分が落ちている、不安な時に医師や臨床心理士が対応

- 民間の心理カウンセラー(オンライン):ZoomやLINEで相談できる

- 保健センターの心理士相談:自治体によるが、保健師や心理士が無料で相談に応じてくれる

地域子育て支援センター👇

- 親子で気軽に行ける相談窓口:施設のプレイルームで子どもを遊ばせながら相談できる

- 子育て情報の提供:離乳食や発達、予防接種等の情報を教えてくれる

- 交流の場:他の親子と繋がれて、【孤独感】が無くなる

- 講習やイベント:ベビーマッサージや絵本の読み聞かせ、育児講座などが実施される

地域子育て支援センターは自治体によって名前が違います。「〇〇市 子育て支援」や「〇〇市 子育て広場」のように検索してみてください。

該当するHPで、窓口とサービス内容が案内されています。

信頼できる書籍や情報源の紹介

僕がおすすめする書籍は英智舎から出版されている平光源 (著)【だいじょぶだぁ~ーー不登校・うつを経験した精神科医の読む薬ーー】という本です。

この本を読むメリット👇

- 精神科医の視点から実際に不登校やうつ病を経験した著者が、あったことを話してくれるので信頼性がある

- 対話形式で進むので簡単に読める

- 読むだけで先生に相談しているような感覚になれる

- 自分を肯定してくれている気分になれる

- 誰でも抱える悩みやモヤモヤを解決してくれるので、老若男女問わず参考になる

読むだけで前向きになり、たった一度の人生楽しもうと思える一冊です。

ネットの情報は真偽を測るのが難しいですが、公的機関や専門団体が発信している情報は信頼性があります。公的機関や専門団体なら意図的に嘘の情報を流すというのは基本的に考えられません。

しかし、難しい専門用語を使っていて理解しにくいというデメリットはあります。

おわりに

限界サインは自分では気づきにくいものです。このチェックリストを確認する習慣を作りましょう。できることなら周囲の人と協力して、異変があったら指摘し合うとより確実になります。

自分にあった対策を今日から一つだけ試してみましょう。

対策法はチェックリストの各項目で解説していますので簡単にリストにしました。

今日からできること👇

- 最低ラインの寝る時間を取る仕組み作り

例:パパ・ママで変わりばんこ/昼寝を優先/ミルクに切り替える - 心を落ち着かせる小さな習慣を持つ

例:深呼吸・ストレッチ・好きな音楽やアロマ - 自分を客観視する時間を作る

例:ボーっとするだけでもOK、「今の自分大丈夫かな?」と振り返る - 小さな感謝を伝える

例:「ありがとう」をパートナーに一言言うだけでも関係改善につながる - 1人時間を少しだけでも確保する

例:5分でも交代で自分だけの時間を取る

この他にも解決策はあるので、自分にあったものを選び実践してみてください。