「子供と一緒に寝るのって、何歳までが普通なんだろう?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

一人で寝るタイミングは、家庭によってまちまち。正解がないからこそ、「我が家は遅いのかも…」と不安になる方も多いと思います。

この記事では、子供が一人で寝るようになる平均年齢ややめる目安をデータとともに紹介します。

無理なくスムーズに【卒・添い】できるよう、一緒に学んでいきましょう。

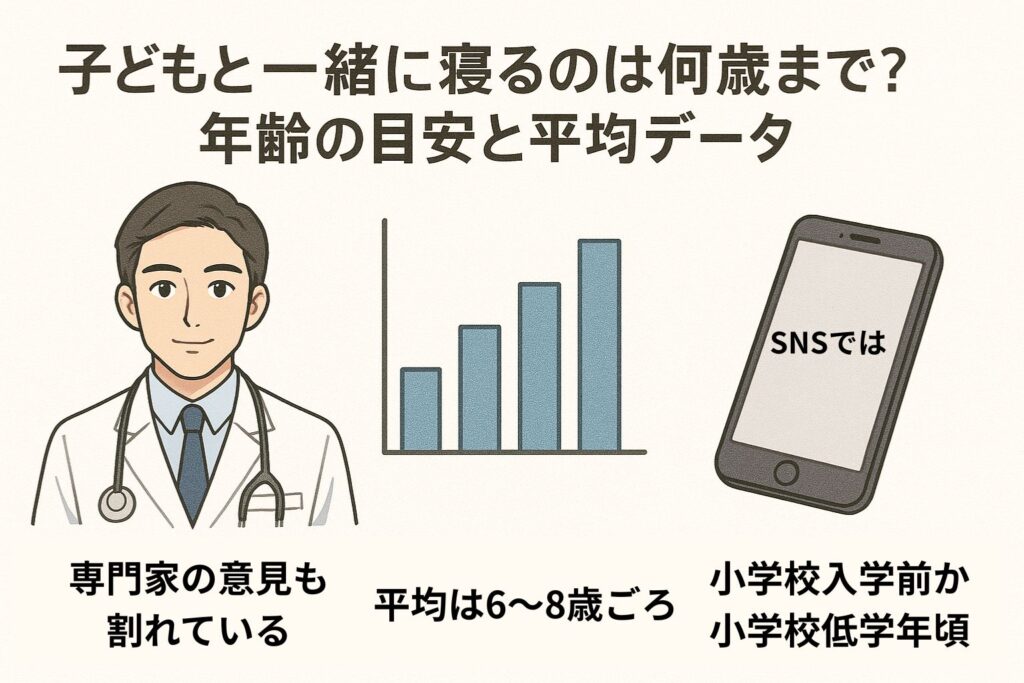

子どもと一緒に寝るのは何歳まで?年齢の目安と平均データ

「この歳でも一緒に寝ているのって、うちだけなのかな?」

SNSを見ていると、「とうとう一人寝デビューしました!」なんて声もよく目にしますよね。

あなたの家庭が平均と比べてどうなのか、ここで見てみましょう。

専門家・医師の見解とは?

専門家の意見も割れていて、「親子別室にするのは2歳までが比較的容易」とする意見がある一方「3~4歳までは添い寝がおすすめ」という教育学博士もいます。

医師の意見では「家庭によるが、生後6カ月で別々に寝ることで睡眠の質が上昇する」という意見があります。

専門家や医師の意見ですらわかれる問題なので、明確な正解はないと判断していいでしょう。

小学校低学年で一人寝する子も居れば、11~12歳まで添い寝している子も珍しくありません。

これらのデータは一つの目安として考えるといいでしょう。

実際の統計データ|平均は6~8歳ごろまで

日本では、平均6~8歳ごろまで添い寝しているというデータがあります。

原因として考えられるのは

- 日本の住居は狭い

- 日本は「親子の繋がりを重視する」文化がある

- 研究結果で「6歳までの添い寝は子どもの認知的スキルや自立心の発達にもプラスになる」と言われているから

僕もリビングで川の字になって親子3人で寝ています。

平均はあくまで平均なので、各家庭によって一人寝のタイミングは違っても問題ありません。

詳しく知りたい方は、ベネッセ教育総合研究所やkufuraのサイトを見てみるといいでしょう。

SNSで聞いたリアルな声|やめた時期と理由

SNSでは、よくこんな声が見られます「4歳過ぎくらいから、同じ部屋だけど布団は別で寝ていた」

「みんな年少から一人で寝ていた」「小学生くらいかな」という投稿がありました。

小学校入学前か、小学校低学年くらいが多い印象ですね。

XやInstagramで「#添い寝卒業」「#育児リアル」などのワードで検索するとリアルな声が聞けますよ。

実際に体験した人の声を参考にし、相談しやすくなります。

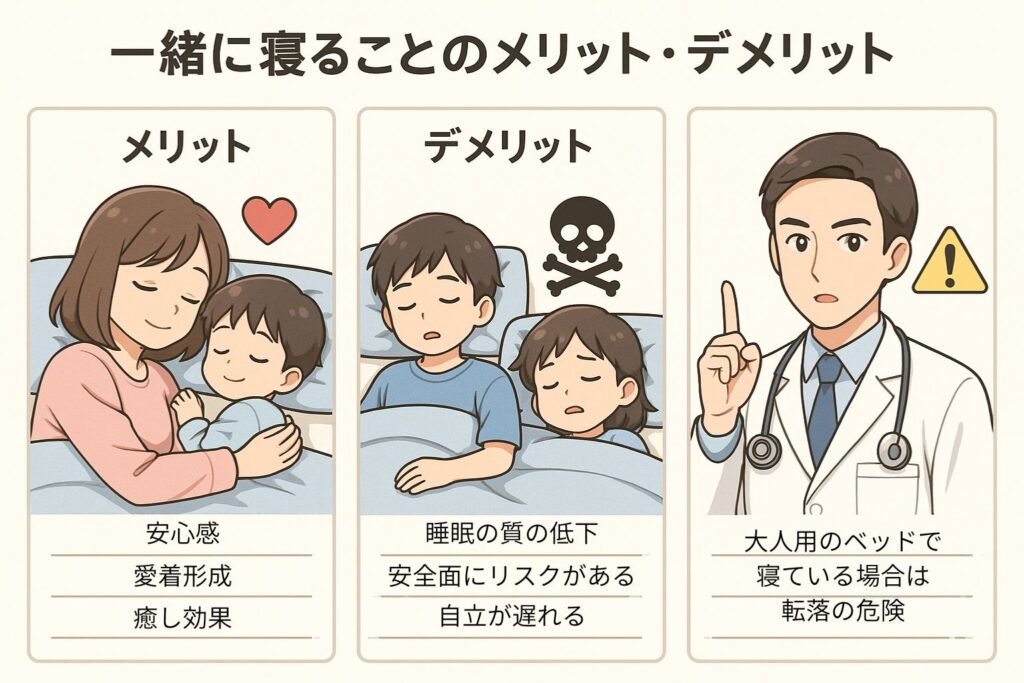

一緒に寝ることのメリット・デメリットを整理しよう

「一緒に寝ることは良いことなの?悪いことなの?」いろいろ調べても結局「何が良くて、何がリスクなの?」って思いますよね。

ここでは、一緒に寝ることのメリット・デメリットを解説します。

添い寝のメリット|安心感・愛着形成・癒し効果

添い寝のメリットは大きく分けて3つあります。

- 安心感

- 愛着形成

- 癒し効果

子供は親がそばにいることで安心して眠れます。そしてあなたもすぐ触れられるほど近くにいることで、子供の不安や恐怖をすぐに察知し対応することが可能に。

すぐに対応することによって子供はあなたを「安全地帯(心理的な安心を得られる場所)」として認識して、安定した愛着を持ちます。

わが子と一緒に布団で寝るのって幸せですよね。親も幸福を感じられる瞬間です。

デメリット|睡眠の質・安全リスク・自立の遅れ?

添い寝のデメリット主に3つです。

- 睡眠の質の低下

- 安全面にリスクがある

- 自立が遅れる

一緒の布団で窮屈に寝ていると、子供の寝返りで目が覚めてしまい睡眠の質が低下します。

大人が寝返りをした際にも圧迫してしまう危険性もあります。

掛布団や枕が子供の顔に覆いかぶさって窒息するなんてこともあります。

僕も寝ている間に無意識に布団を上に引き上げてしまい、子供の顔にかかってしまったこともありました。

自立が遅れるという説と自立が早まるという説の両方がありますが、これは4歳を過ぎても添い寝をしていると、親への依存が強くなり自立が遅れるという考え方です。

医学的に注意したいこと

先ほどデメリットの話で説明した、大人の寝返りや、寝具が覆いかぶさっての窒息の他、大人用のベッドで寝ている場合は転落の危険もあります。高い位置からの転落やすき間に挟まってしまうリスクを考えると、大人用のベッドよりも布団を引いて寝た方が安全でしょう。

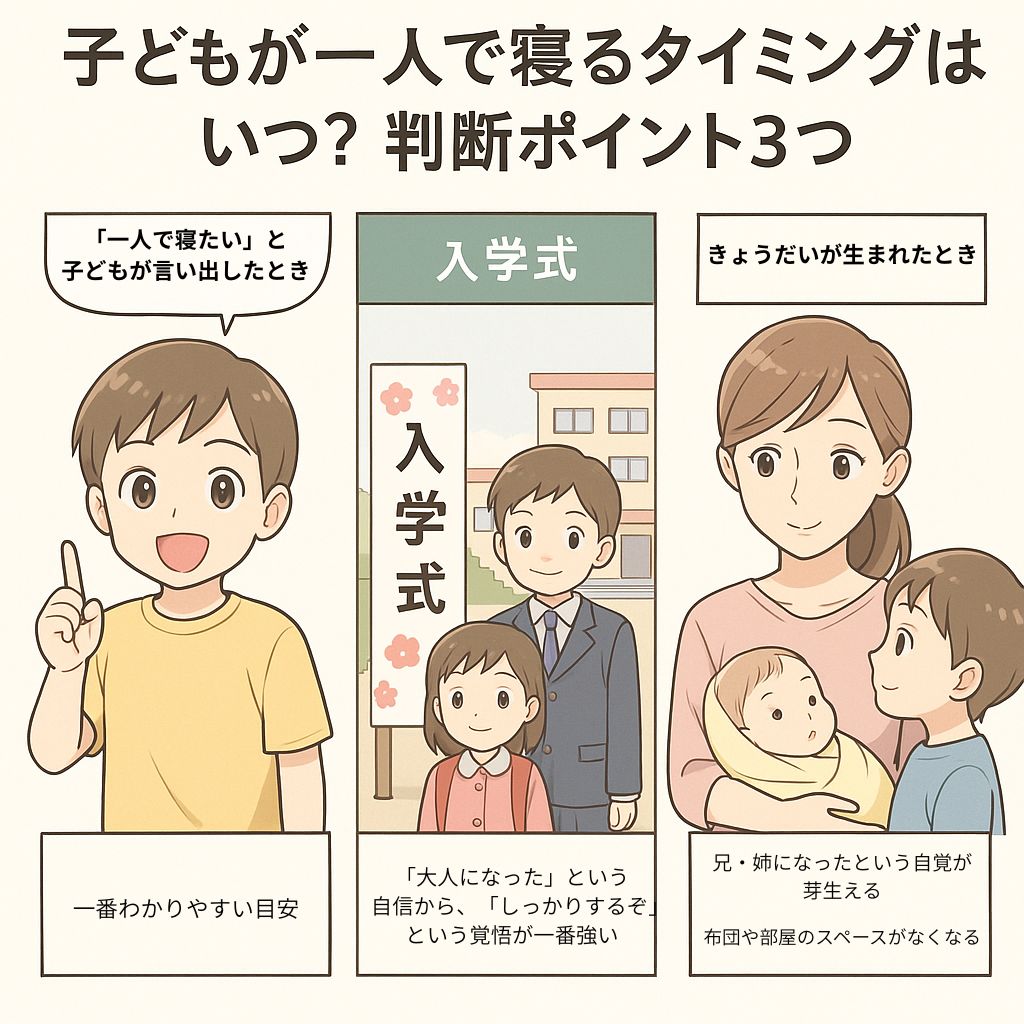

子どもが一人で寝るタイミングはいつ?判断ポイント3つ

「できれば自然に一人寝に移って欲しい」

どのタイミングで離れるかって難しいですよね。

ここでは、子供が一人で寝るように促すタイミングを3つ紹介します。

「一人で寝たい」と子どもが言い出したとき

一番わかりやすい目安は子供から「一人で寝たい」と言い出した時ですね。

自分で主張してきてくれる分には、こちらも気兼ねなく一人寝に移行させられます。

試しに、別の部屋で寝てみましょう。最初は、不安になって一緒に寝ることになるかもしれませんが練習です。

子供の不安を和らげるポイント👇

- 寝る前の安心ルーティン(絵本やハグ)

- 添い寝から徐々に一人寝へ移行

- ナイトライトやお気に入りで安心環境づくり

- 週1回などスモールステップで慣らす

- 不安の原因を聞き取り取り除く

- 気持ちに共感して受け止める

入園・小学校入学など生活の変化があるとき

入園・小学校入学などの節目は、一人寝に誘導しやすいタイミングです。

子供の気分も「大人になった」という自信から、「しっかりするぞ」という覚悟が一番強い状態だからです。

幼稚園などでやる「お泊り会」も親から離れて、やり遂げた自信を持って帰ってきますよね。

親から離れて一人寝をするという機会は、「達成感」を得るのに非常に効果的です。

「達成感」や「自信」を感じているこの時期に一度試してみるといいでしょう。

失敗したら傷つくんじゃないか…と不安になりますよね。

でも、「挑戦した」こと自体をぜひ褒めてあげてください。

そうすることで、挑戦した自分に自信が持てるようになります。

子どものうちから小さな成功体験を積み重ねることは、将来の大きな成功につながります。

きょうだいが生まれたとき|部屋やスペースの都合も加味

これには二つの要素があります。1つは、兄・姉になったという自覚が芽生えて一人寝をするようになるということ。2つ目は、全ての家庭にあてはまるものではないですが、物理的に布団や部屋のスペースがなくなるということ。

自覚が生まれたことが理由であれば、自主的に一人寝に移行できるので都合がいいですが、2つ目の、スペースがなくなったので別で寝ることになったとなると、少し不満が生まれてしまいそうですよね。

そんな時は、スペースが足りないという理由を説明して、子供が不満に思っているという気持ちもしっかり受け止めてあげましょう。ただでさえ子供は、突然パパとママが弟・妹にずっと付いている状態で寂しい思いをしているはずです。

子供の気持ちや、生活でのイベント毎・節目に合わせて一人寝のタイミングを作ってみるといいでしょう。

子どもが一人で寝るタイミングの判断ポイント👇

- 子どもから「一人で寝たい」と言い出したとき

- 入園・小学校入学など、自信が高まる節目

- きょうだいが生まれたとき(自覚やスペースの都合)

- 不安がある場合は、安心ルーティンやスモールステップで慣らす

- 挑戦した事実を褒め、小さな成功体験を積ませる

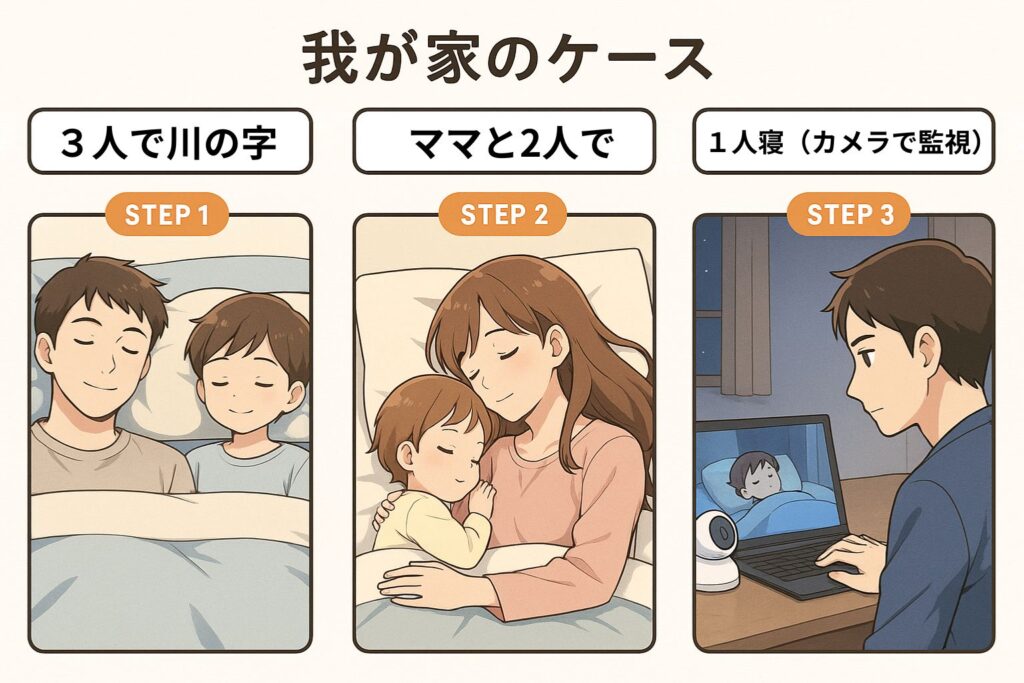

我が家のケース|0歳から始めた添い寝と今後の計画

我が家では、弟から借りたベビーベッドがあるにもかかわらず、一度も使用せず添い寝で一緒に寝ています。1人寝する頃には引っ越している可能性はあるけれど、念のため今後のイメージもしている。

ここでは、僕の現在と計画をお話しします。

息子が10ヶ月の今、寝かしつけと夜の様子

息子は現在10カ月もうすぐ11カ月になるのですが、抱っこで寝ない時はママの添い乳でそのまま眠りにつきます。夜もたびたびぐずり出して、そのたびに添い乳。

検診の時のお医者さん曰く「10カ月にると夜間授乳する子は徐々に減っていく時期」らしく、原因はこの添い乳です。

夜中に泣いて、母乳を貰うというルーティンが原因。そろそろ、卒乳も考えています。

| 添い乳のメリット | 添い乳のデメリット |

|---|---|

| 寝かしつけがスムーズ(授乳しながらそのまま眠れる) | 夜間授乳の回数が増えやすい(授乳でしか寝付けなくなる) |

| 赤ちゃんの安心感・情緒の安定につながる | 親子ともに眠りが浅くなりやすい |

| 親も起き上がらずに授乳でき、身体的負担が少ない | 卒乳が遅れる傾向がある |

| 夜泣きの対応がしやすい | 虫歯リスク(歯が生え始めた時期は特に注意) |

| スキンシップが増えて愛着形成に効果的 | 授乳姿勢による肩こり・腰痛 |

| 就寝中に覆いかぶさるなど、窒息の危険がある |

寝室の環境と添い寝・別寝のステップ計画

僕が考えている、1人寝までのステップは👇

- 現在、リビングで3人で川の字

- 寝室に子供と自分orママのみ

- 寝室で完全に一人

この流れでいこうと思います。そうなると僕たち夫婦は、リビングで寝るか、猫ちゃんのトイレがある部屋で寝るかの2択になるんですがね(笑)

【フェードアウト】方式で少しずつ距離を取る工夫

もう少し具体的な構想としては、まずは一緒の部屋に居るけれど、別の布団で寝る時期。

1人寝を始めたては、留守中に猫ちゃんの様子を見るために設置してあるカメラがあるのでそれを寝室に設置。

子供が生まれたての頃もこのカメラかなり活躍していました。

一人で見ている時、どうしてもトイレにいきたくなってしまい、子供が寝ている間にトイレに行きカメラで様子を見ながら用を足していた思い出があります。

その時の応用で、カメラで様子を見ながら1人寝デビューをさせる作戦です。

我が家の添い寝〜1人寝計画まとめ👇

- 生まれてから現在(10カ月)までずっと添い寝

- 寝かしつけはママの添い乳がメインで、夜間授乳が多い

- 添い乳は安心感や寝かしつけのしやすさなどメリットも多いが、夜間授乳の増加や虫歯リスクなどデメリットもある

- 1人寝までのステップは「川の字で就寝 → 寝室で親と一緒 → 完全1人寝」

- カメラを活用し、【フェードアウト方式】で少しずつ距離を取る予定

- 子どもの成長や生活環境の変化に合わせて柔軟に進める

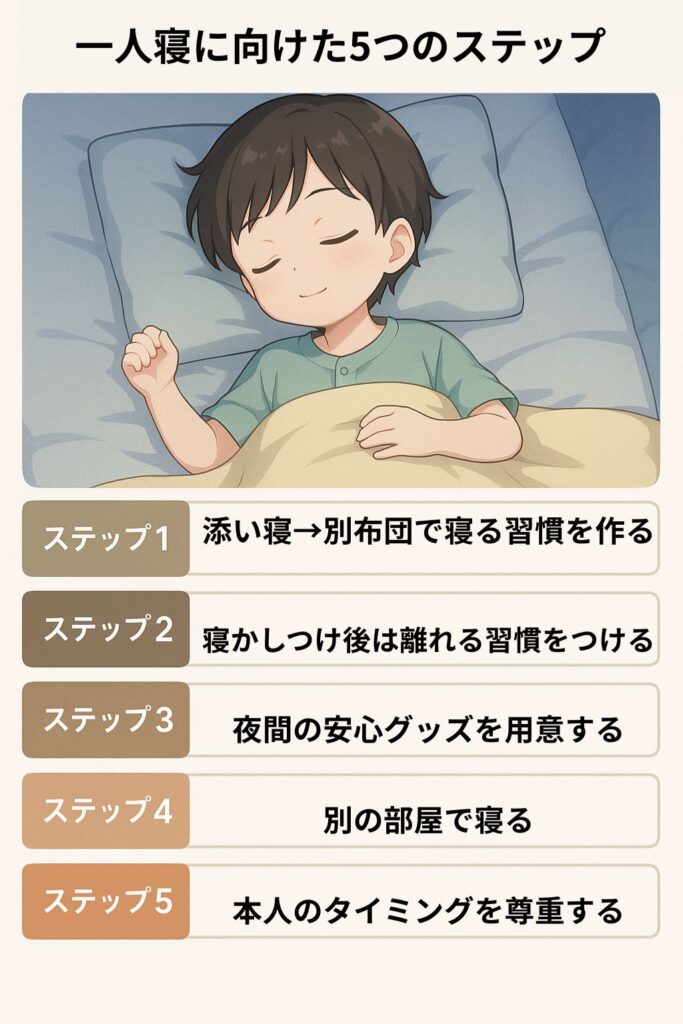

一人寝に向けた5つのステップ|無理せず自立を促すには

「わが子も1人寝に挑戦させたいけど、どう進めたらいいの?」

すんなり始めてくれるとは思えないですよね。

ここでは、1人寝に向けた5つのステップを紹介します。

ステップ① 添い寝→別布団で寝る習慣を作る

まず最初の段階としては隣で寝るけれども、別の布団で寝るという状態を作ります。

別の布団で寝ることに慣れさせる段階です。もし、子供が別の布団で寝るのを嫌がっても、焦らず一緒にどうしたらいいか話し合いましょう。

いろいろと試してみて、徐々に慣れていけば問題ないです。何より子供の気持ちに寄り添ってあげてください。

別布団に慣れさせる工夫👇

- 別布団で添い寝して環境に慣れさせる

- 日中に別布団や寝室で遊ぶ・絵本を読む

- 親の匂いを寝具に移して安心感アップ

- 寝る前のルーティンを毎晩同じにする

- 嫌がったら無理せず気持ちを聞く

- 少しずつ別布団の時間を長くしていく

ステップ② 寝かしつけ後は離れる習慣をつける

別の布団で寝るようになったらステップアップです。子供が寝静まったら少し布団を離して寝てみましょう。物理的に距離を置くことに慣れていく段階です。

例えば、最初は50cmから1mくらい離れてみて様子を見る。

さらに数メートルもしくは別の部屋で寝てしまってもいいです。

このようにして起きた時に、すぐ近くに親が居ないことに慣れてもらいましょう。

寝るときに一緒にいることで、子どもは安心して眠れます。

朝になって親が近くにいないことに気づくと、

その時点で「一人で寝られた」という小さな成功体験につながるのです。

ステップ③ 夜間の安心グッズを用意する(ぬいぐるみなど)

夜急に1人で寝ることになるのは、子供も不安を感じてしまいます。

安心して眠れるようなグッズを用意しましょう。

おすすめ安心グッズ例👇

- ぬいぐるみ(抱きぐるみ):小さくて持ち運びやすく、お守りのような存在に。例:Jellycat

- 音の出るぬいぐるみ:オルゴール・胎内音・自然音付き。例:「おやすみハリネズミ」

- ホワイトノイズマシン:波音や心音で安心感を与える機器

- ナイトライト(夜間灯):暗がりが苦手な子に優しい光を

- 子ども用抱き枕:触れているだけで安心感、寝返りもサポート

僕も小さいころベッドの上はぬいぐるみだらけだったのを思い出しました。

安全面の確認は怠らず、お気に入りのグッズを見つけましょう。

ステップ④ 別の部屋で寝る

徐々に距離を離しながら寝る癖をつけていき、最後は別の部屋で寝てみましょう。

最初はすぐ隣の部屋など、親の存在を近くに感じられる距離で試していきましょう。

友人の子供は5歳の時に別室に挑戦したそうです。最初は夜中に必ず起きて泣きながら友人の部屋に来ていましたが、毎晩同じぬいぐるみとナイトライトを用意し、少しずつ泣く回数が減っていきました。1カ月くらいで一人で朝まで眠れるようになったと言っていました。

このように段階を踏んでいくことで、子供の不安感を和らげて1人寝の成功率は上がっていきます。

ステップ⑤ 本人のタイミングを尊重する

別の部屋で寝ることができたとしても、恐らく最初のうちは寂しくなって一緒の部屋に来てしまうと思います。それは当然のことなので、焦らず子供のタイミングを尊重しましょう。

永遠に1人で寝ないなんてことはないですし、きっかけさえあれば1人で寝るようになるので焦る必要はありません。気長に見守りましょう。

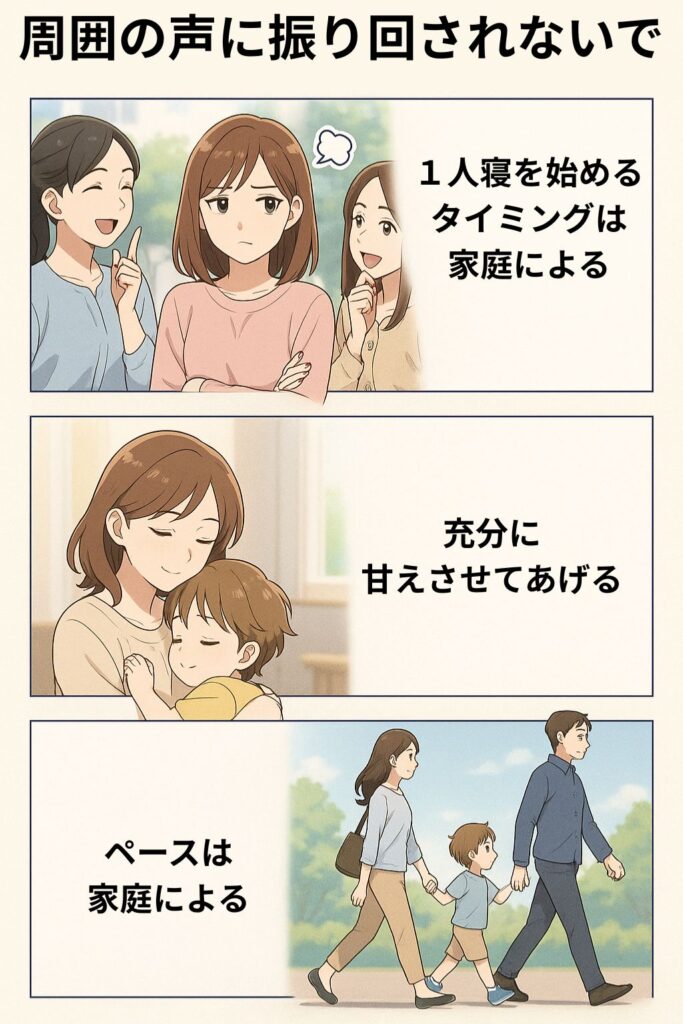

周囲の声に振り回されないで|親子にとってベストな距離感とは

「周りの子はもう1人寝しているらしいけど、周りと違っても大丈夫?」

他の家庭の進み具合って気になりますよね。

ここでは周りに流されない考え方を解説します。

「まだ一緒に寝てるの?」にモヤっとしたら読む話

周りの人と話している時に「まだ一緒に寝てるの?」と言われると「え?ダメなの?」とモヤっとしてしまいますよね。1人寝を始めるタイミングなんて各家庭によって違います。

周りに流されて判断を見誤ってはいけません。

幼児期までの添い寝は親子の安心感を支える重要な習慣です。早く1人寝ができるようになったから優秀なんてことはありません。

気持ちを守るポイント👇

- 相手の意見は「ありがとう」で受け止める

- 自分と子どものペースを最優先

- モヤモヤは信頼できる人に話す

- 周囲の声は参考程度にとどめ、主体は家族

甘えたい時期は一瞬だから大切にしていい

一緒に寝たいと甘えてくる時期なんて一瞬で終わります。こんなにかわいい時期、たっぷり味わわなければ勿体ないです。

3~5歳にもなれば、自我が芽生えるので甘え方も複雑になってきます。

まだまだ甘えたい時期なんだと、認識しておく必要があります。

無理に抑えさせないで、十分に甘えさせてあげましょう。

| 年齢 | 甘え方の特徴 | サイン・行動 | 親の対応ポイント | NG例/一人寝のヒント |

|---|---|---|---|---|

| 0〜6カ月 | 身体接触が最重要。授乳・抱っこ・肌と肌の密着で安心 | 泣く/ぐずると即スキンシップ要求、入眠は授乳頼み | 抱っこ・添い寝で安心基盤を作る。昼夜のリズムづくりを軽く意識 | NG:泣きを放置 ヒント:同じ音(ホワイトノイズ)や寝かしつけワードを固定 |

| 7〜12カ月 | 分離不安が強まり「ママ/パパ確認」が増える | 寝起きに親を探す、夜間覚醒が増える | 寝る前のルーティン(入浴→絵本→抱っこ→消灯)を毎日固定 | NG:日替わり対応で不安定にする ヒント:同じ毛布・親の匂い付き寝具で安心感UP |

| 1〜2歳 | 後追いピーク。要求はシンプルで直接的 | 「いっしょ!」の連発、寝かしつけのやり直し要求 | 短い言葉で予告と約束。「これ読んだら電気消すね」を徹底 | NG:約束を毎回延長 ヒント:別布団で添い寝→数センチずつ距離を広げる |

| 2〜3歳 | 自我が芽生え、こだわり・儀式化が出やすい | お気に入りグッズ依存、寝る位置や順番に強い希望 | 選択肢を2つに絞って主体性を満たす(例:絵本は1冊or2冊) | NG:全部NOを突っぱねる ヒント:「別布団で手をつなぐ」など段階的フェードアウト |

| 3〜4歳 | 言葉で甘える一方、プライドも出てくる | 怖い夢/暗闇/音への不安を言語化できる | 共感→具体対処。「怖いよね」+ナイトライトや見回り約束 | NG:「もう大きいでしょ?」と否定 ヒント:寝前チェックリストを一緒に作る |

| 4〜5歳 | 自立心と甘えの揺れ。成功体験で伸びる | 「今日は一人で寝る!」→途中で戻る、を繰り返す | 挑戦を称賛し、戻ってもOKの安全基地を保証 | NG:失敗を叱る ヒント:週1回だけ別室などスモールステップ |

| 小1〜小2 | 学校生活で疲労/不安が増減。言葉での対話が有効 | 就寝前に今日の出来事を共有したがる | 「3分だけ今日の話」→終わったら消灯の一貫ルール | NG:ダラダラ夜更かし ヒント:タイマーや見守りカメラで“近さ”を感じられる工夫 |

| 小3〜 | 友人関係や習い事で自尊心が育つ時期 | “自分の空間”欲求が高まる | 寝室づくりを一緒に計画(照明/寝具/配置を本人が選ぶ) | NG:一方的な指示 ヒント:就寝目標を本人と合意→カレンダーで達成可視化 |

家庭ごとのペースでOK。無理せず納得感を大事に

家庭によって進めていくペースは違います。周りに流されず、親も子も納得いく形で進めていきましょう。後になって「かわいそうなことをしたな」「もうちょっと、一緒の時間を大切にしたかったな」なんて思っても取り戻せません。

例えば、昼間は働いていて夜寝るときくらいしか子供との時間を取れない人が、寝る場所も別にしてしまうとコミュニケーションの場が無くなってしまうかもしれません。

臨機応変に家庭のスタイルに合わせて判断していきましょう。

親子にとってベストな距離感のポイントまとめ👇

- 1人寝のタイミングは家庭や子どもによって違う。周囲に流されない

- 「まだ一緒に寝てるの?」でモヤっとするのは自然。幼児期までの添い寝は安心感を育む

- 気持ちを守るコツ:

- 周囲の意見は「ありがとう」と受け止める

- 自分と子どものペースを最優先

- モヤモヤは信頼できる人に話す

- 周囲の声は参考程度にとどめ、主体は家族

- 甘えたい時期は一瞬。特に3〜5歳は無理に抑えず十分に甘えさせる

- 年齢ごとの甘え方と対応:

- 0〜6カ月:抱っこ・添い寝で安心基盤

- 7〜12カ月:ルーティン固定で安心感UP

- 1〜2歳:短い言葉と約束で安心

- 2〜3歳:選択肢を絞って主体性を満たす

- 3〜5歳:共感と具体対応で安心

- 小1〜小2:対話重視+ルール化

- 小3〜:寝室づくりを一緒に計画

- 家庭ごとのペースでOK。親子が納得できる方法を選ぶ

- ライフスタイルに合わせ、柔軟に判断する(例:昼間忙しい家庭は夜の時間を大切に)

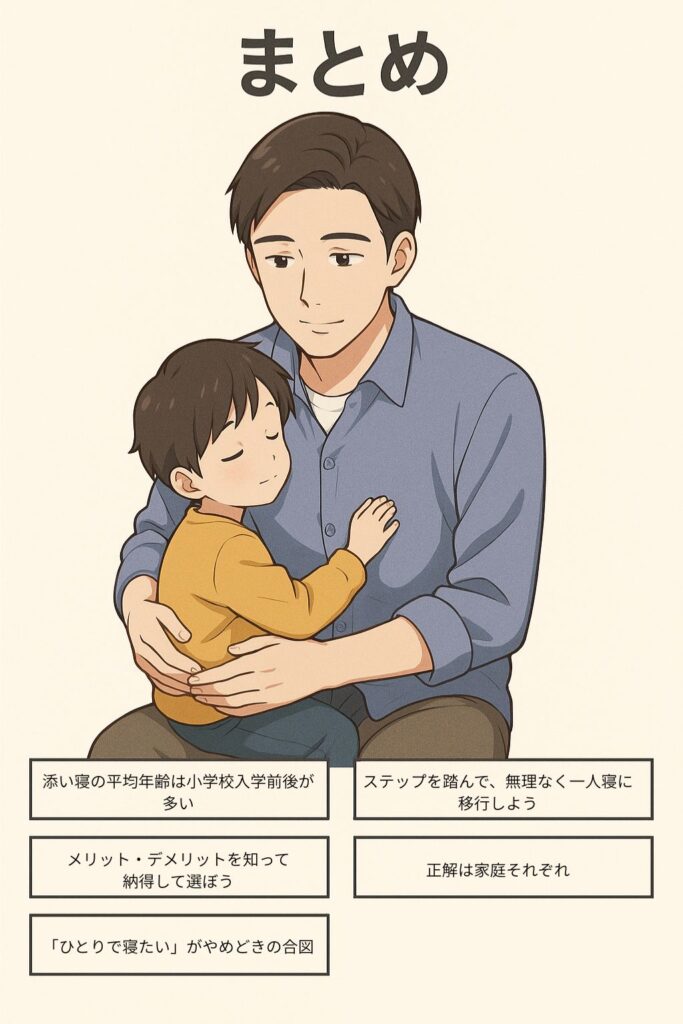

まとめ|「何歳まで一緒に寝るか」ではなく、どう寄り添うか

一人で寝るようになるタイミングは家庭によって異なるので、大事なのは子供の気持ちにどうよりそってあげられるか。子供も急に一人で寝るように言われても不安でしょうがないです。

何もしなくても、子供の方から「一人で寝たい」と言ってくることもありますし、周りの意見に感化されて不安になる必要はありません。

大事なポイントをまとめました👇

- 添い寝の平均年齢は小学校入学前後が多い

- メリット・デメリットを知って納得して選ぼう

- 「ひとりで寝たい」がやめどきの合図

- ステップを踏んで、無理なく一人寝に移行しよう

- 正解は家庭それぞれ。比べず、寄り添う距離感を大切に

子どもの寝かしつけや卒・添い寝に悩んでいる方は、他の記事でもリアルな育児体験をシェアしています。よければ合わせてどうぞ。

ワンオペ育児で限界を感じている方はこちらの記事もご覧ください👇