うちの子、またケンカしちゃった…

お友達とうまく遊べないみたい…

ママ友との井戸端会議で、こんな悩みを聞いたことありませんか?

実は、園児のトラブルって、意外とよくある話なんです。

でも、大丈夫!今日はそんなお悩みを一気に解決する簡単な5つのポイントをご紹介します。

これを知れば、あなたも園児トラブル対応のプロに早変わり!

ちょっとした工夫で、お子さまの園生活がぐっと楽しくなるかも…?

さぁ、一緒に「トラブル知らずの園児育て」無敵の親になってしまいましょう!

うちの子もトラブルは良くありました。

いつものように近所の公園で遊んでた時の事です。

その日は特に天気が良く、たくさんの子どもたちが集まっていました。

息子は、新しく設置されたジャングルジムに夢中になっていました。

頂上まで登ろうと一生懸命でしたが、なかなか上手くいきません。

そんな時、同じくらいの年の女の子、美咲ちゃんが颯爽と登ってきました。

美咲ちゃんは軽々と頂上まで登り、得意げな表情を浮かべています。

息子は悔しさのあまり、つい「女の子なのに!」と言ってしまいました。

美咲ちゃんはその言葉に傷つき、「男の子でも女の子でも関係ないもん!」と言い返します。

二人は言い合いになり、ついには小さな押し合いにまで発展してしまったという経験があります。

5つのポイント

子供のトラブル対処法は、親にとって非常に大事な知識です。

5つの重要なポイントを分かりやすく説明しましょう。

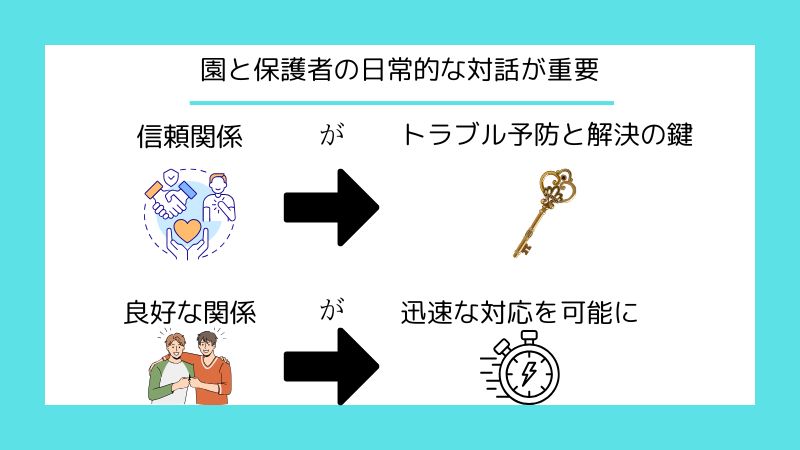

①コミュニケーションを大切に

園と保護者間のコミュニケーションが最重要です。

情報共有と信頼関係の構築が、トラブル予防と解決の鍵となります。

毎日の送迎時に先生と短い会話を交わし、子どもの様子を確認しましょう。

日頃からの良好なコミュニケーションが、トラブル時の迅速な対応を可能にします。

②冷静な対応を心がける

トラブル発生時は冷静さを保つことが大切です。

感情的になると状況を悪化させる可能性があります。

深呼吸をして落ち着いてから、園や相手の保護者と話し合いましょう。

冷静な対応が、円滑な問題解決につながります。

③子どもの気持ちを理解する

子どもの立場に立って考えることが重要です。

子どもの視点を理解することで、適切な対応が可能になります。

子どもの話をじっくり聞き、なぜそのような行動をとったのか理解しようとしましょう。

子どもの気持ちを理解することで、効果的な指導や支援ができます。

④園と協力して対応する

園と協力して問題解決に取り組むことが大切です。

園は専門知識と経験がある方が多く、適切な対応策を提してくれます。

トラブルが発生したら、まず園に相談し、対応方針を一緒に考えましょう。

園との協力体制が、効果的なトラブル解決につながります。

⑤子どもの成長の機会として捉える

トラブルを子どもの成長の機会として前向きに捉えましょう。

困難を乗り越える経験が、子どもの社会性や問題解決能力を育てます。

トラブル後に子どもと話し合い、どうすればよかったかを一緒に考えましょう。

トラブルを通じて学ぶことで、子どもの人間関係スキルが向上します。

以上の5つのポイントを意識すれば、子供のトラブルに適切に対処できます。

子どもの成長を支える良い機会として、前向きに取り組んでいきましょう!

幼稚園トラブルあるあるとその解決法

年少さんの「手が出る」問題!ママ友に説明するなら?

保育園や幼稚園でよく起こる「手が出る問題」について、ちょっと考えてみましょう。

特に3〜4歳の年少さんに多い、この悩ましい行動。

実は、とっても自然な成長過程なんです!

何故手が出ちゃうの?

簡単に言うと

- 言葉がまだ追いつかない!

頭の中はアイデアでいっぱいなのに、それを言葉にするのが難しい年頃 - 感情コントロールが発展途上!

イライラや悲しみを上手に扱えず、体で表現しちゃうことも - 自己主張の練習中!

「これは私の!」って言いたいけど、どう伝えていいか分からない。

よくある場面と対処法

- おもちゃの取り合い。

→ 「順番こ」の概念を教えてみる - 友達との意見の相違。

→ 「お友達の気持ちも大切だね」と共感を促す - 思い通りにならないイライラ。

→ 深呼吸や数を数えるなど、クールダウン方法を教える

ママができること

- 根気強く言葉で表現する練習。

「痛かったね」「貸して、って言おうね」など、言葉のモデルを示す。 - ポジティブな行動を褒める。

上手に言葉で伝えられたときは、大げさなくらい褒めちゃいましょう! - 安全な環境づくり。

ストレスが溜まりにくい、のびのび遊べる空間を作る。

つまり

この時期の「手が出る」は、成長のサインでもあります。

焦らず、優しく、でも毅然と対応していけば、きっと素敵な成長が待っていますよ。

幼児期の友だち関係:複雑な感情の迷路

幼稚園児の友だち関係について、わかりやすく解説していきます。

年中さんや年長さんになると、友だちとのトラブルが増えてくるんです。

でも、心配しないでください。

これは成長の一部なんですよ。

よくあるトラブルの例

- 仲間に入れてもらえない

- 一緒に遊ぶのを断られる

- 嫌なことをされる

これらのトラブル、毎日のように起こっているんです。

幼稚園児にも毎日ドラマがあるのです。

子どもの気持ちは風見鶏

子どもの気持ちって、本当に変わりやすいんです。

- 朝:仲良く砂場で遊んでいた

- 昼:突然「もう遊びたくない!」

まるで天気予報みたいに予測不可能!でも、これが子どもの成長過程なんです。

なぜ仲間はずれにするの?

子どもが友だちを仲間はずれにする理由、実は単純なことが多いんです。

- その日の気分

- 相手の気持ちを考える力がまだ弱い

- 行動の結果を予測できない

つまり、悪意があるわけじゃないんです。

でも、仲間はずれにされた子の気持ちは?

そう、深く傷ついてしまいます。

幼稚園でのトラブル解決!子どもの成長を促す賢い対応法

見守る姿勢!子どもの自主性を育てる

まずは、子どもたち自身で解決できそうな場合、大人はすぐに介入せず、見守ることが大切です。

これは、子どもの問題解決能力を育てる絶好のチャンス!

- 様子を観察

- 十分な時間を与える

- 自主性を尊重

適切な介入!エンパシーを育む

エンパシーとは、相手の立場に立って、その人の考えや感情を想像し理解する能力の事です。

解決が難しそうな場合や、子どもが助けを求めてきたら、先生が介入します。

ここでのポイントは、相手の気持ちを考えさせること。

例

○○くん、もし友だちに遊ぼうって言っても無視されたら、どんな気持ちになるかな?

- 理由を聞く

- 相手の立場で考えさせる

- 対話を促進

乱暴な言葉への対応!言葉の力を教える

バカ!あっち行け!

などの乱暴な言葉使いには、状況に応じて対応しましょう。

ふざけて言っている場合

- 言葉の意味を説明

- 相手の気持ちを考えさせる

- 使わないよう指導

意図的に言っている場合

- 理由を聞く(例「どうしてそう言ったの?」)

- 問題の根本を解決

- 適切なコミュニケーション方法を教える

成長の過程を見守ろう

友だち関係のトラブル、大人から見ると小さなことかもしれません。

でも、子どもたちにとっては大きな問題。

この時期を乗り越えることで、子どもたちは少しずつ他人の気持ちを理解する力を身につけていくんです。

大人ができること?それは、温かく見守り、必要なときにはそっと手を差し伸べること。

子どもたちの成長を、一緒に楽しみましょう!

幼稚園児の友だちトラブル、親はどう対応すべき?簡単3ステップで解決!

子どもが幼稚園で友だちとトラブルになったと聞いたとき、親としてどう対応すべきか悩みますよね。

でも大丈夫!今回は、トラブルを早期に解決するための超簡単3ステップをご紹介します。

これを覚えておけば、もう迷うことはありません!

Step 1: まずは冷静に耳を傾けよう

我が子が泣きながら帰ってきても、慌てないでください。

まずは、お子さんの話をじっくり聞きましょう。

この時、絶対に途中で口を挟まないこと!お子さんが全部話し終わるまで、うなずきながら聞くだけです。

これだけで、お子さんの気持ちは半分以上落ち着きます。

また、一回限りのトラブルは、大人がそこまで騒ぎたてる必要はありません。

でも、こんな時は要注意!

- 同じトラブルが繰り返し起こる

- 子どもが登園を嫌がるようになった

- 先生の目の届かないところでトラブルが起きている

こんな時は、ただ見守るだけでなく、積極的に対応を考える必要があります。

要注意の場合は先生に相談

なぜ相談が必要か

- 全体像の把握: 子どもからの話だけでは、トラブルの全容がつかめないことも。先生は現場の状況をよく知っています。

- 適切な対応: 家でどう声をかければいいか分からない時も、先生のアドバイスが役立ちます。

- 継続的な観察: 先生は日々子どもたちを見守っており、繰り返されるトラブルにも気づきやすい立場にあります。

先生の視点も大切!

先生にとって、子ども同士のトラブルは日常茶飯事。

全てを親に報告するわけではありませんが、以下のようなことをしています

- トラブルの仲裁に入る

- 子どもたちから詳しく話を聞く

- 状況を把握し、継続的に注意を払う

お子さんの学校生活、気になることがあれば遠慮なく先生に相談しましょう。

Step 2: 相手の気持ちを想像させよう

話を聞き終わったら

じゃあ、○○ちゃんはどうして怒ったのかな?

と、相手の気持ちを考えさせましょう。

これが、問題解決の鍵になります。

子どもは自分の気持ちしか分からないので、相手の立場に立つ練習が必要なんです。

Step 3: 解決策を一緒に考えよう

最後に

明日、○○ちゃんに何て言おうか?

と、お子さんに聞いてみましょう。

大人が答えを教えるのではなく、子ども自身に考えさせることが大切です。

これで、問題解決能力がグングン育ちます!

注意点

- 子どもの性格を否定するような言葉は絶対NG!

- けがをした場合は、必ず幼稚園に確認を

- 親同士のトラブルには要注意。距離感を保つことが大切

この3ステップを実践すれば、友だちトラブルも怖くありません。

子どもの成長のチャンスだと思って、前向きに取り組んでみてくださいね!

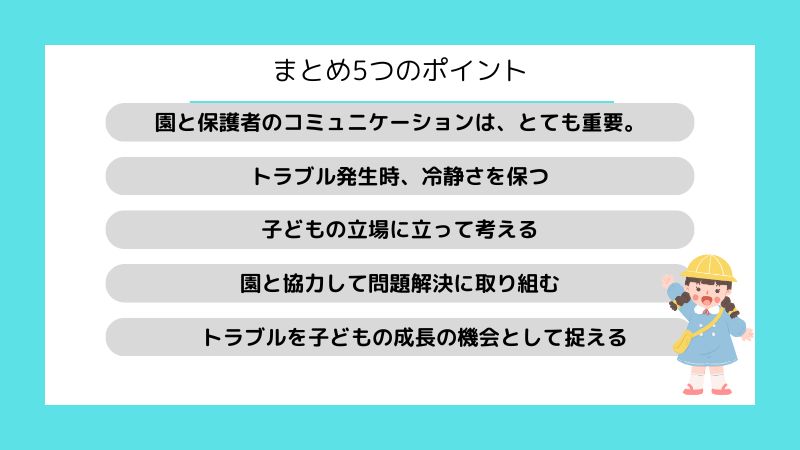

まとめ5つのポイント

1.コミュニケーションは重要

園と保護者のコミュニケーションは、とても重要。

毎日の送迎時に先生と短い会話を交わすだけで、トラブルを未然に防ぐ力が身につきます。

2.冷静さは最強の防具

トラブル発生時、冷静さを保つことが最強の防具になります。

深呼吸をして、感情的にならないようにしましょう。

3. 子どもの気持ちを理解する透視能力

子どもの立場に立って考える、これぞ親の透視能力。

なぜそうしたの?

と優しく聞いてみましょう。

4. 園との協力は最強のタッグ技

園と協力して問題解決に取り組むことは、最強のタッグ技。

園の先生たちは、トラブル解決のプロフェッショナルです。

5. トラブルは成長のチャンス!

トラブルを子どもの成長の機会として捉える、これぞポジティブ思考の極み。

困難を乗り越える経験が、子どもを大きく成長させるんです。

年齢別トラブル対応術まとめ

年少さんの「手が出る」問題

3〜4歳の年少さんに多い「手が出る問題」。

実はこれ、成長の証なんです!

- 言葉がまだ追いつかない

- 感情コントロールが発展途上

- 自己主張の練習中

こんな時は、「順番こ」の概念を教えたり、深呼吸の練習をしたりするのがおすすめです。

年中・年長さんの友だち関係

年中さんや年長さんになると、友だち関係のトラブルが増えてきます。

でも心配無用!これも成長の一部なんです。

- 仲間に入れてもらえない

- 一緒に遊ぶのを断られる

- 嫌なことをされる

こんな時は、子どもたち自身で解決できるよう見守りつつ、必要に応じて介入しましょう。

エンパシーを育むチャンスです。

トラブル解決3ステップ

- まずは冷静に耳を傾けよう

- 相手の気持ちを想像させよう

- 解決策を一緒に考えよう

この3ステップを実践すれば、友だちトラブルも怖くありません。

子どもの成長のチャンスだと思って、前向きに取り組んでみてください。

さぁ、これであなたも園児トラブル解決の達人!子どもたちの素敵な成長を、一緒に見守っていきましょう!